満員電車で誰かの「針」に刺され、自分の「針」で誰かを傷つける毎日。そんなループを抜け出し、就農した男がたどり着いたのは、ショーペンハウアーが説いた「ヤマアラシの距離感」でした。

都会の喧騒を離れた先に待っていたのは、癒やしではなく、自分という人間と向き合う「究極の孤独」。「刺さらないけど、凍えない。」 そんな生き方のヒントが、この物語には詰まっています。

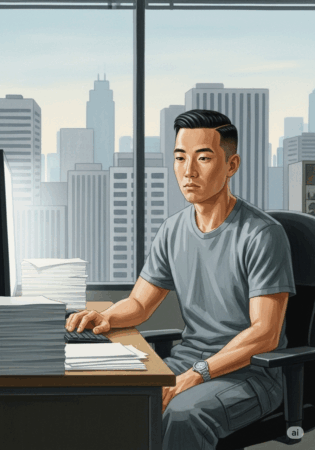

一郎は、冷淡なオフィスビルの窓から、うごめく都会の群衆を見下ろしていました。一郎は、他人の評価という鏡に映る自分を演じることに疲れ果てていました。彼は、社会という巨大な歯車から外れ、自分自身の本質と対峙するために、辞表を胸に抱いて田舎へと向かう決意をしました。

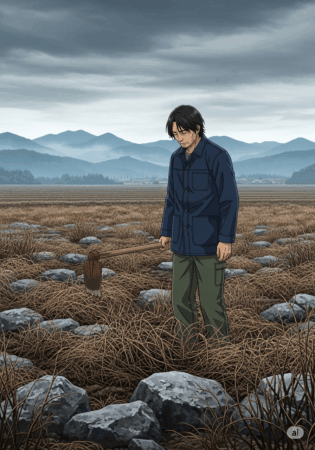

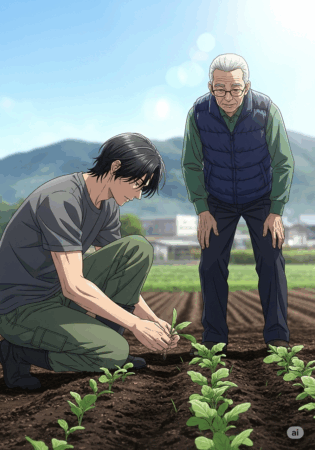

一郎が辿り着いたのは、山あいにひっそりと佇む古い村でした。彼は放置された荒地を借り、就農の道を歩み始めます。かつてキーボードを叩いていた指先は、今は冷たい土を掘り起こし、石を取り除く作業に明け暮れていました。都会の喧騒が消えた後に訪れたのは、耳を刺すような沈黙でした。それは彼に「お前は何者でもない」と突きつける、残酷で純粋な孤独の始まりでした。

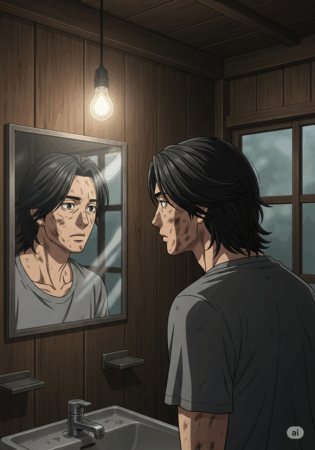

数週間後、一郎は自分の身体が悲鳴を上げているのを感じていました。土を耕しても、すぐに雑草が芽を出し、自然は彼の思い通りにはなりません。彼は洗面所の小さな鏡を覗き込みました。日焼けし、泥に汚れた男の顔は、かつてのスマートな会社員の面影を失っていました。「私は何のためにここにいるのか?」その問いに答える者は、夜の静寂以外に誰もいませんでした。

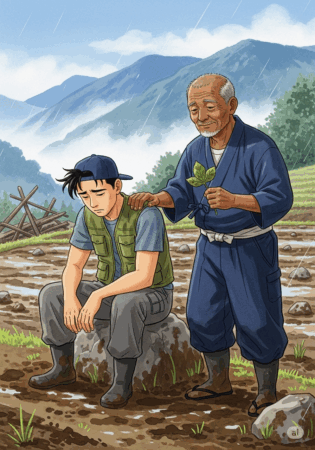

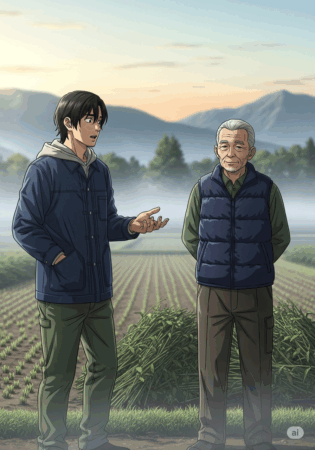

ある朝、一郎が畑で立ち尽くしていると、隣の果樹園を営む年配の男性、洋一が声をかけてきました。洋一は、まるで木々の一部であるかのように静かにそこに立っていました。一郎が「この静けさに押し潰されそうです」と零すと、洋一は穏やかに微笑みました。「孤独を空腹のように感じるのは、まだあなたが自分自身という料理を味わい尽くしていないからですよ。」

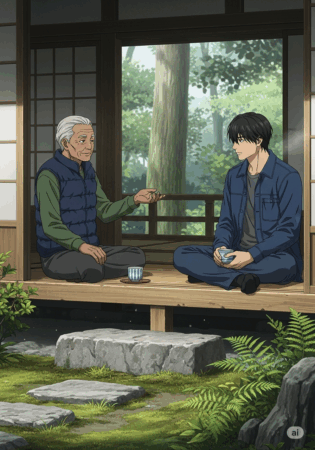

洋一は一郎を古い縁側に招き、温かい茶を差し出しました。「人間はヤマアラシのようなものです。近づきすぎれば互いの針で傷つけ合い、離れすぎれば凍えてしまう。だが、自らの内に温かな火を灯せる者は、適切な距離を保ちながら、この静寂を極上の贅沢として楽しむことができるのです。」洋一の言葉は、ショーペンハウアーの寓話を一郎の心に深く刻み込みました。

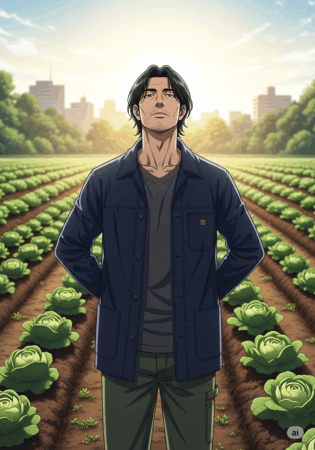

一郎は再び土に向き合いました。洋一は言いました。「植物は、ただ存在することに全力を尽くしています。そこに『他人の目』はありません。土を耕すことは、あなたの心の濁りを沈殿させる作業でもあるのです。」一郎は、農作業を単なる労働ではなく、一種の観照として捉えるようになりました。泥にまみれた手で触れる大地の感触が、彼の精神を現実の底へと繋ぎ止めてくれました。

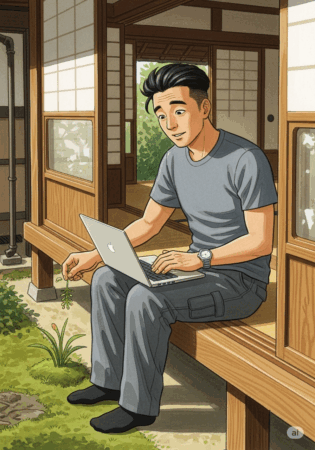

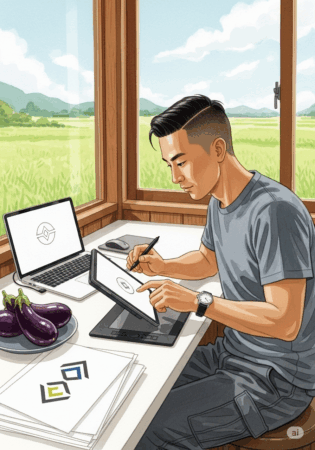

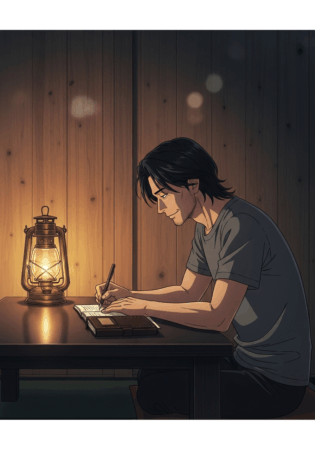

夜、一郎はランプの灯りの下で日記をつけ始めました。それは誰かに見せるためのものではなく、自分の魂との対話でした。かつて都会で感じていた孤独は、他者を求めて得られない「欠乏」でしたが、今の孤独は、自分自身で満たされる「完結」へと変わりつつありました。彼は、沈黙の中にこそ、真の自由と知性が宿ることを確信し始めたのです。

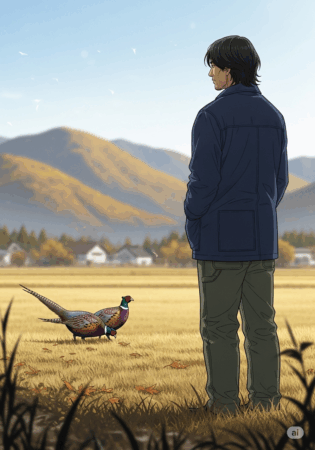

ある日、一郎は畑の隅で二羽のキジが一定の距離を保ちながら餌を突ついているのを見かけました。彼らは決して寄り添いすぎず、しかし互いの存在を認め合っているようでした。一郎は思いました。「適切な距離こそが、礼節であり、自由なのだ。私はもう、誰かに自分を証明する必要はない。」彼は、孤独の中に築いた自分だけの内なる聖域を誇らしく感じました。

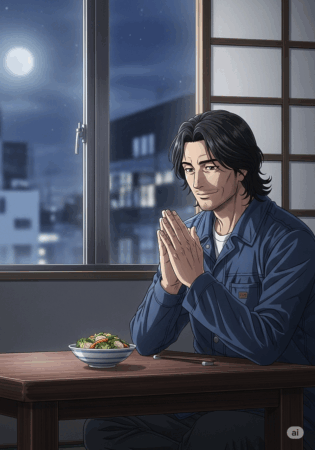

収穫の時期が来ました。一郎が育てた不揃いな野菜たちは、彼自身の苦悩と再生の結晶でした。彼は一人の食卓で、自分で育てた大根を丁寧に味わいました。SNSの通知も、テレビの騒音もない部屋で、咀嚼する音と風の音だけが響きます。それは、世界と調和し、自分という最高の友人と共に過ごす、至福の晩餐でした。

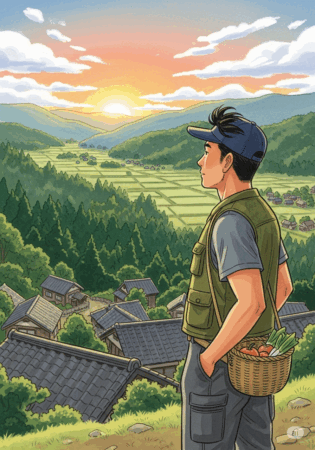

一郎は、朝日に照らされる自分の「魂の庭」に立ちました。都会のサラリーマンとしての彼は死に、孤独を愛する一人の人間として、彼は完成されました。世界がどれほど騒がしく、盲目的な意志に溢れていても、彼の内なる静寂が揺らぐことはありません。彼は、一歩ずつ踏みしめる土の感触の中に、揺るぎない自己の自由を見出していました。