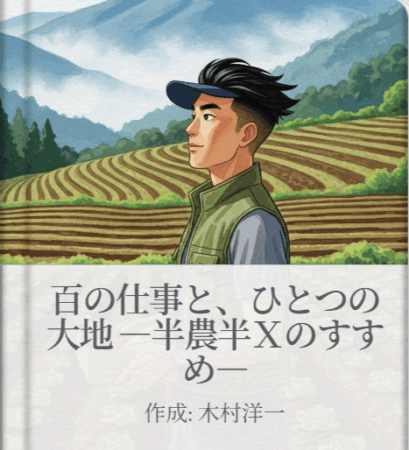

もし今の仕事がなくなったら…」 そんな不安を抱えていませんか?

かつて、私たちは誰もが「百の仕事」を持つ百姓(ひゃくしょう)でした。 家を直し、道具を作り、そして土を耕す。

『半農半X』。 それは、ひとつの大地に根を張りながら、 自分の「好き」や「得意」を自由に咲かせる生き方です。

土に触れる時間は、心をリセットしてくれる。 食べるものを作れる自信は、挑戦する勇気をくれる。

「何者か」にならなきゃと焦るより、 「ありのまま」の自分で、百の顔を持つ。 そんな、新しくて懐かしい暮らしの物語を作りました。

あなたは、大地の上でどんな「X」を叶えたいですか?

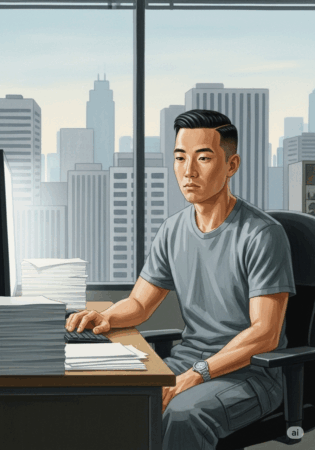

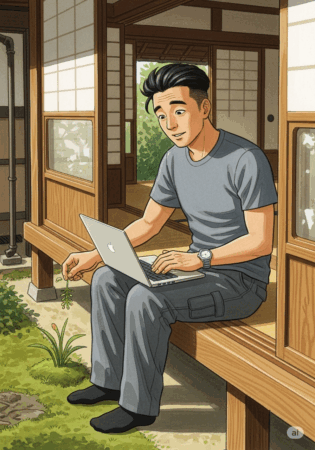

都会の喧騒の中、タクは光り輝くスクリーンの前で立ち尽くしていました。便利な暮らし、途切れない仕事。けれど、彼の心の中にはいつも、ぽっかりと穴が開いたような空虚感がありました。「自分の手で、何かを育てて生きてみたい」。その思いが、彼を遠く離れた山あいの村へと向かわせました。

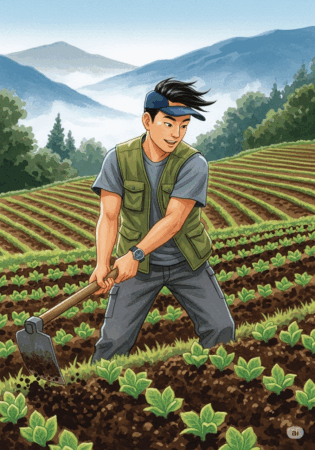

村に降り立ったタクは、小さな畑を借りました。土の匂い、鳥の声。彼は夢中でクワを振り、小さな苗を植えました。「これで、今日から僕は農家だ」。土に触れる喜びが、都会で乾ききった彼の心を潤していくようでした。

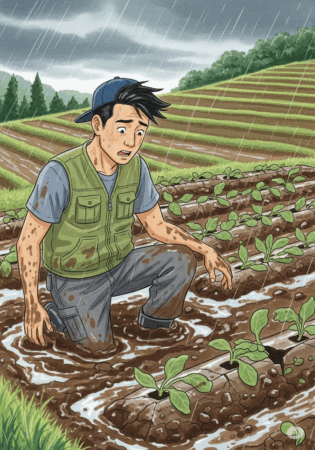

しかし、自然は優しいだけではありませんでした。ある夜、激しい嵐が村を襲いました。翌朝、タクが慌てて畑に駆けつけると、大切に育てていた苗はすべてなぎ倒され、土砂に埋もれていました。「こんなはずじゃなかった」。農業の厳しさと、不安定な現実に、彼は言葉を失いました。

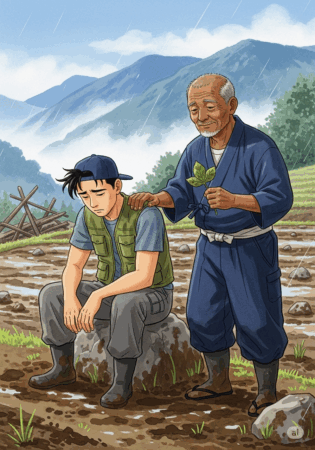

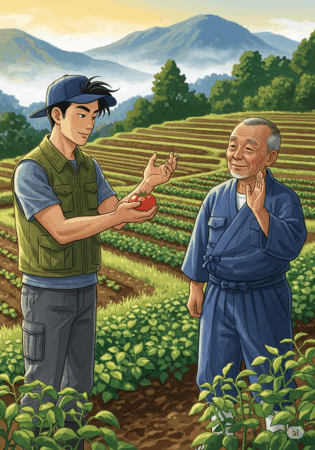

途方に暮れるタクの前に、隣の家に住むベテラン農家のゼンがやってきました。ゼンは折れた苗をそっと拾い上げ、静かに言いました。「土の相手は時間がかかる。焦らんでいい。自然が相手の仕事は、いつだって計算通りにはいかんもんさ」。

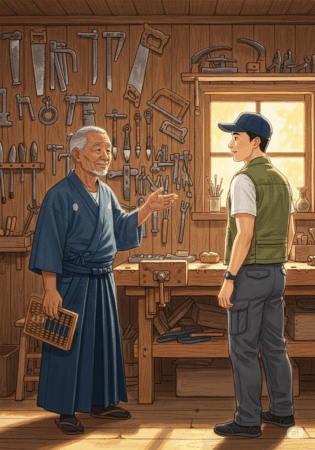

ゼンはタクを自分の家へ招き、壁に掛けられたたくさんの道具を見せました。そこには農具だけでなく、大工道具や、筆、そして古いそろばんまでありました。「『百姓』というのはな、百の仕事ができる人のことだ。農業一本で食おうと思いつめることはないんだよ。」

「半農半X(はんのうはんエックス)という生き方がある」。ゼンはタクに教えました。半分は食べるための農業、そしてもう半分は、自分の得意なことや好きな仕事で現金を得る。そうして心のゆとりを持ちながら、ゆっくりと大地に根を張っていく方法です。

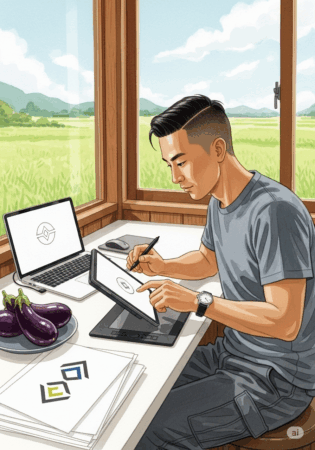

タクはかつて都会で培ったデザインの仕事を、再び始めることにしました。午前中は畑で汗を流し、午後はパソコンに向かってロゴを描く。農業が不安定な時期も、デザインの仕事が彼の生活を支えてくれました。それは、単なる「副業」ではなく、彼を形作る大切な二つの車輪でした。

季節が巡り、再び収穫の時期がやってきました。今度は嵐を乗り越え、いくつかの野菜が立派に実りました。多くはありませんでしたが、自分の手で育てたトマトをかじった時、タクはこれまで味わったことのない力強い生命の味を感じました。ゼンも横で、満足そうに頷いています。

タクの「X」であるデザインのスキルは、村の人々にも喜ばれました。近所に住むソラが作るジャムのラベルを、タクが新しくデザインしたのです。村の特産品が新しく生まれ変わり、人々の間に笑顔が広がりました。農業と別の仕事が、思わぬ形で結びついた瞬間でした。

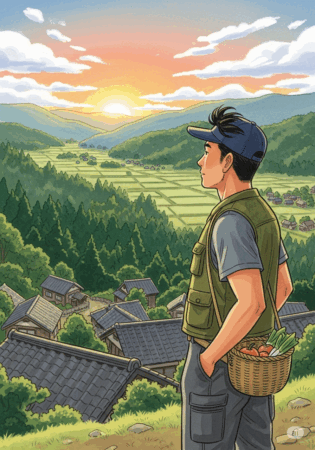

夕暮れ時、タクは自分の畑を見渡しました。収入は都会にいた頃より少ないかもしれません。けれど、彼の手は土で汚れ、心はかつてないほど満たされていました。一歩ずつ、この大地とともに生きていく。百の可能性を秘めた「百姓」への道は、まだ始まったばかりです。